原创 印象桃源

文/田桃源

桃花源,这名字大约已在中国文人的心头盘旋了一千六百年。

自陶渊明那篇《桃花源记》问世以来,不知有多少墨客骚人,背着书囊,提着酒壶,来此寻觅那"芳草鲜美,落英缤纷"的幻境。

他们来了,看了,写了,又走了,只留下满山的诗句,在风里飘荡。

最先来的自然是陶渊明自己。他其实未必到过此地,只是将心中的理想国投射在这片山水之间。

他的桃花源里,"土地平旷,屋舍俨然",人们"不知有汉,无论魏晋"。这哪里是写实?分明是一个对现实失望透顶的老头子的白日梦。

然而这梦做得太好,以至于后人竟信以为真,硬要在人间找出个对应的地方来。

后来刘禹锡来了。他被贬朗州司马,心情自然不快。

某年八月十五,他携带女秘书来闲游,忽见山间桃花,便想起了陶公的文章。"山桃红花满上头,蜀江春水拍山流"。于是写下《八月十五夜桃源玩月》:

尘中见月心亦闲,况是清秋仙府间。

凝光悠悠寒露坠,此时立在最高山。

碧虚无云风不起,山上长松山下水。

群动悠然一顾中,天高地平千万里……

刘禹锡是明白人,知道桃花源本不存在,但他需要这么个地方来安放自己的失意。他的诗句里,桃花是红的,水是绿的,色彩鲜明得很,不像陶渊明笔下那般朦胧。大约失意之人看世界,反而格外清晰。

唐宋以降,来此寻访的文人愈发多了。他们有的骑马,有的乘舟,有的甚至步行千里,就为看一眼这传说中的秘境。

王维写过《桃源行》,苏轼写过《桃花源诗》,连韩愈这样严肃的人也忍不住发声:"桃源之说诚荒唐",却又说"我疑此说非虚妄"。

可见桃花源这东西,越是知识渊博的人,越容易半信半疑。

到了明清,桃花源已经成了旅游胜地。文人们不再寻找那个与世隔绝的乌托邦,而是来欣赏实实在在的山水。

袁宏道游此时写道:"山色如娥,花光如颊,温风如酒,波纹如绫。"这哪里还有半点陶渊明的影子?分明是一个游客在享受假期。

桃花源从理想国变成了风景区,倒也是历史的必然。

如今我去桃花源,见到的尽是规整的台阶、导游喇叭和纪念品商店。游客们举着手机,忙着拍照发朋友圈。

我问卖桃木剑的程冬初:"桃花源真是陶渊明写的桃花源吗?"他笑道:"谁知道呢?反正大家都这么信。"

桃花源从来就不在地图上,而在文人的诗行里。陶渊明创造它,刘禹锡怀念它,后世文人消费它,都是各取所需罢了。

人们需要这么一个地方,可以寄托对安宁生活的向往,对现实不满的逃避。所以桃花源永远不会消失——即使是被开发成了旅游景区,人们心中自会再造一个。

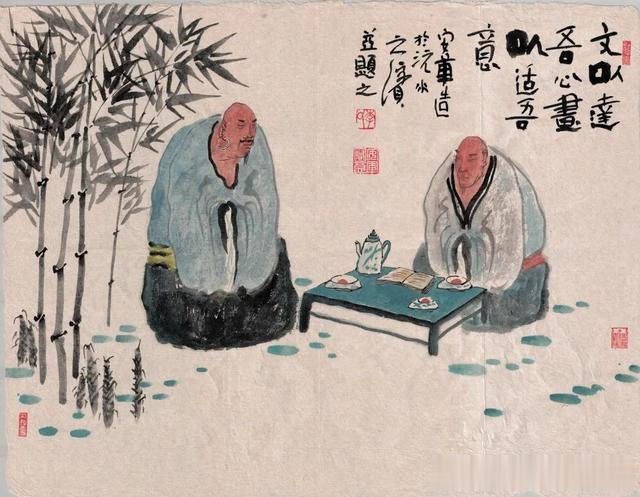

出园时,见李安军正坐在石上写生。他画的是几根竹子,树下两个光头僧人品茶。我凑近看,发现他在画角题了句:"此间何处非桃源?”。

忽然明白,最好的桃花源诗,或许就是这样简单的一句。

治学三分匪气,练剑半个书生